カーム様製作日誌 ヘッド編

1.耳の製作

|

カーム様と言えば大きな耳がチャームポイント。耳の製作なしにカーム様は避けて通れません。 そこで、耳をスクラッチすることにしました。既製品のネコミミの流用とかも考えましたが、カーム様の耳は通常のネコミミとはまたちょっと違った形状をしています。そこで流用は断念しました。 まず、紙を切って適当に貼り合わせてみてバランスを見てみます(写真1) |

| (写真1) | |

|

|

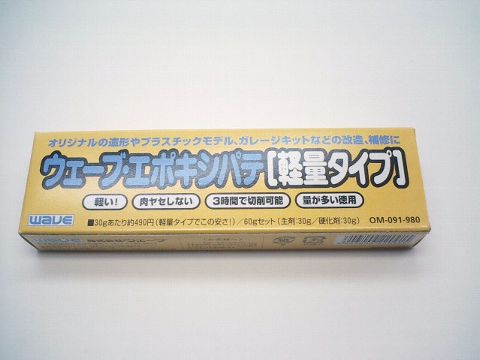

まあ、こんなくらいの大きさでしょうか。ちょっと大きすぎるような気もしますが、少し大きいぐらいが完成時に可愛いと思います。 スクラッチの材料は、情報収集の結果、ウエーブ社のエポキシパテの軽量タイプがベストとのこと(情報を提供してくださったHulotさんどうもありがとう)。 |

| ウエーブエポキシパテ軽量タイプ | 中身はこんなの(美味しそう(笑)) | ||

|

|

|

これを必要な分切り取って、二つをこね合わせて粘土細工のように形を作るわけです。 この時使用するのはスパチュラ(歯医者さんがセメントこねたり細工したりするときに使うヘラのようなもの)の代わりに、タミヤの調色スティック(2本セットで定価300円)を用います。 |

| タミヤの調色スティック | |

|

| まず、説明書に従ってエポキシパテを主剤と硬化剤とを混ぜて使用可能な状態にします。そして、耳の外形よりも大きめにシート状に延ばして、ベースとなる部分を作ります。(写真2) |

| (写真2) | |

|

| 硬化した後(大体3時間くらい。寒い時期だともう少し長くかかります)、先に大きさを見るために作った型紙を当てて、周囲を鉛筆でなぞり、形を写します(写真3)。 |

| (写真3) | |

|

| 鉛筆で写した輪郭に沿って、不要な部分をアートナイフ等で削り落とします(写真4)。 |

| (写真4) | |

|

| また新たにエポキシパテをこねて、耳の前にせり出した部分を盛りつけます(写真5)。 |

| (写真5) | |

|

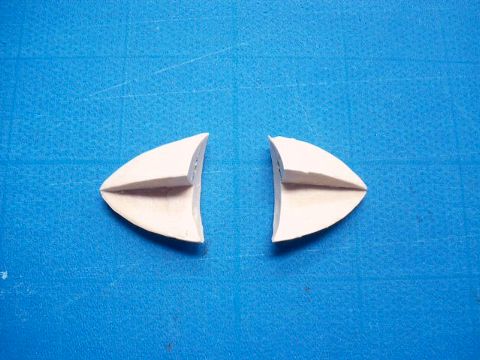

| せり出した部分、ベースともに完全硬化したら余分な部分を削り落とし、形を整えます(写真6)。まだこのあとにパテ盛りをして調整したりするので、厳密な整形やペーパーがけ等はまだ行いません。 |

| (写真6) | |

|

| これで耳の第一段階の成形は終わりです。 両面テープで貼り付けてバランスを見ます(写真7)。 大体いいようなので、取り付けるための下準備をしておきます。 |

| (写真7) | |

|

| 耳を取り付けるためのガイドとなる穴を開けるため、開ける位置に予め鉛筆で印を付けます(写真8)。 |

| (写真8) | |

|

|

で、位置が決まれば、このヘッドを冷蔵庫のフリーザーで3時間くらい冷やします。なぜこのような作業が必要なのかはこちらをご覧ください。 そして、フリーザーから出して、1.3ミリの穴をピンバイスで開けます(写真9)。 別に1.3ミリでなければならないわけではありませんが、ちょうど1.3ミリの真鍮線が大量にあるので、これを利用して取り付けようと思うからです。まあ、太さも適当だと思います。これから自作なさろうという方は、1ミリか1.5ミリのものがおすすめです。こういうキリのいいサイズの方が真鍮線も、ピンバイスの刃も入手しやすいからです。 |

| (写真9) | |

|

|

穴が開いたら、耳の取り付けにじゃまになるもとの耳をアートナイフで切り落とします(写真10)。 なぜ穴を開けてから切り落とすのかというと、耳がある状態の方が目印となって穴を開ける位置が決めやすいからです。 |

| (写真10) | |

|

|

エポキシパテをこねてシート状にして、スキンヘッドの両側に貼り付けます(写真11)。この目的はヘッドのメス型を取ることにあるので、スキンヘッドには予め離型剤代わりにハンドクリームとかを塗っておきます。 (別にメンソレータムとか、ワセリンなんかでもかまいません。私の場合はたまたま手元に試供品のハンドクリームがあるからそれを使ってるだけです。しかし、なんで男の私に試供品でハンドクリームなんか渡すのか?謎です(^^!) |

| (写真11) | |

|

| 硬化してから外すと左の写真のような感じになります(写真12)。これだけだと弱いので、裏側には右の写真のようにポリパテを盛り付けて補強しておきます(写真13)。 |

| (写真12) | (写真13) | ||

|

|

|

出来上がったメス型にハンドクリームを塗りつけ、そこにまたシート状にしたエポキシパテを押しつけます(写真14)。 硬化した後、型から外すと写真15のようになります。 |

| (写真14) | (写真15) | ||

|

|

|

メス型から外したエポキシパテを整形して、ポリパテで補強するとオス型の完成です。 このオス型は耳を取り付けるときの目安となるガイド線とタボをはめるための穴を開けてあります(写真16)。 |

| (写真16) | |

|

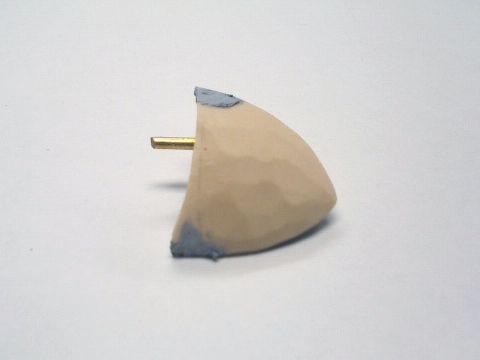

| 大まかに出来た耳に取り付けのための穴を開けて真鍮線を適当な長さに切ってはめておきます(写真17)。この段階ではまだ真鍮線は接着しません。 |

| (写真17) | |

|

|

耳の接着面の部分にエポキシパテを盛り、オス型に押しつけます。そして、はみ出たエポキシパテはオス型に密着するように、ヘラや指を使って成型します(写真18、19)。 なお、例によって、オス型にはハンドクリームを塗っておくことをお忘れなく。 |

| (写真18) | (写真19) | ||

|

|

|

ここで何故、こんなメス型とって、オス型作って、そこに耳を密着させるなんて面倒なことをしたのか疑問でしょうか?手っ取り早くスキンヘッドに耳を密着させれば済むことではないかとお思いでしょう。私も初めはそうしました。しかし、ソフビのスキンヘッドは柔らかすぎて耳を密着させようとしたら変形してしまって、上手く型が取れなかったのですよ(T_T) そこで仕方なく、このようなめんどくさい手順を践まざるを得なかったのです。 で、硬化した後、型から外すとこんな感じになります(写真20)。そしてはみ出した部分を切り取って整形すると写真21のようになります。これで耳の大まかな形は完成です。 |

| (写真20) | (写真21) | ||

|

|

|

大まかな形ができたとはいっても、表面には削ったときにできた傷や型どりした際にできた気泡、隙間などがどうしても生じます。 それらの細かな部分を修正するのには、いわゆるプラパテ(ラッカーパテ)を用います。ここでは入手の容易さなどから田宮模型のタミヤパテを用いました。 |

| タミヤパテ | |

|

|

これをチューブからしぼり出して、ヘラを使って傷にすり込むような感じで塗り付けます(写真22、23)。 プラパテは、揮発性の溶剤を使っているので見た目では乾くのが早いのですが、それでも生乾きの場合が多いので、完全に乾くまで大体丸1日は待ちます。その後に削っていきます。 |

| (写真22) | (写真23) | ||

|

|

|

パテが乾いたら、サンドペーパーをかけて余分なところを削って、さらに表面をならしてゆくわけですが、このときの注意点としては、サンドペーパーの番数に気をつけること。耳を作るのに使ったエポキシパテは今回初めて使ったのですが、意外とよく削れます。400番のサンドペーパーを使ったら、うっかり削りすぎてしまいました。600番から800番くらいで削るのがちょうどいいと思います。 パテが乾いた後に削ったのが写真24。グレーになっている部分が、プラパテの残った部分、即ち、傷やヒケのあった部分です。 |

| (写真24) | |

|

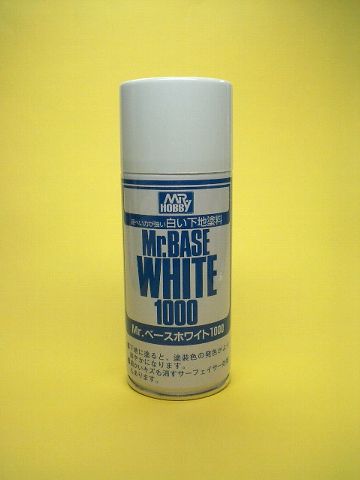

| 削り終わって水洗いし、乾燥したら、いよいよ下地塗装です。下の写真のように、割り箸にセロテープを使って真鍮線を固定し、その先に耳を差し込みます(写真25)。 |

| (写真25) | |

|

|

今回下地塗装に使用するのは、ミスターホビーのMr.ベースホワイト1000。 カーム様の耳はベースが薄いブラウンなので、普通のグレーのサーフェイサーだと、きれいに発色しないおそれがあります。そこで、下地塗装のサーフェイサーには白色のものを使用しました(もっとも、グレーのサーフェイサーを吹いた後、白色のスプレーを吹いていただいてもいっこうにかまいません。今回はこの二度の手間を省くために白色のサーフェイサーを使用しただけです。) |

| Mr.ベースホワイト1000 | |

|

| ベースホワイトを吹いたらこんな感じになりました(写真26)。吹くときのコツはボディー編のMr.スーパークリアーのときと変わりませんが、こちらは下地処理として表面をなめらかにする必要があるため、Mr.スーパークリアーのときよりは厚めに吹き付ける感じにします。 |

| (写真26) | |

|

|

下地塗装が終わったら、まず、ベースとなる色を塗ります。今回はミスターホビーのMr.カラースプレー#44「タン」を使用しました。 肌色より少し茶色いような色でしょうか(写真27)。 スプレー塗装全般にいえる注意点ですが、スプレー塗装の際には、できるだけ湿度の少ない日を選んで塗装してください。そうでないと、空気中の水分とスプレー塗料とが混じって、変に白っぽく斑になる"カブリ"という現象が起きて発色が悪くなってしまいます。 |

| (写真27) | |

|

|

基本色が乾燥したら、次に耳の内側の黄色い部分を塗ります。まず、耳の内側以外の部分に塗料が付かないようマスキングをします。 マスキングに使用するのは、田宮模型製のマスキングテープです。いろいろ使ってみましたが、これがノリの経年変化なども少なく、一番使いやすいように思います。使用する際には、一旦カッティングマットに貼り付けて、テープの両側を切り取ります(写真28)。一旦貼り付けることによってノリの強さを弱めるのと、テープの両側はノリが変化していたり、ゴミが付いていたりして上手く仕上がらないことがあるのでそれを防止するためです。なお、田宮製マスキングテープには両端にゴミが付かないように、プラスチックのケースに入ったものも販売されてます。少しだけ高いですがこれを購入されるのもめんどくさくなくていいかもしれません。 |

| 田宮模型製のマスキングテープ | (写真28) | ||

|

|

| こんなふうに耳の内側を残して他の部分に貼り付けます(写真29)。隙間があかないように注意してください。 |

| (写真29) | |

|

|

今回耳の内側を塗るのに使用したのはミスターホビーのMr.カラーで、#58「黄橙色」を2、#45「セールカラー」を1の割合で調合したものをハンドピースを使って吹き付けました。ハンドピースとは、イラストをエアブラシで描いたりするときに使う塗料を吹き付けるための道具です。これだけのために購入するには高価な道具ですが、イラストを描いていた時の使い古しとかが有れば使ってみてください。耳の塗装だけなら、スプレー塗装用のボンベ1本有れば十分です。 (以前はハンドピースは高価な道具だったのですが、最近は模型店で安価な物は2500円ぐらいからあるんですね。いい時代だ(^^! この程度の作業なら安価な物でも充分だと思います) ハンドピースを使わずに筆塗りとかも可能ですが、グラデーションなどの仕上がりは劣ります。筆を使ってグラデーションを付ける方法としては、ドライブラシとかがありますが、またの機会に紹介します。 吹き終わったら左の写真30のようになります。そしてマスキングテープをはがすと写真31のような感じになります。 |

| (写真30) | (写真31) | ||

|

|

| いよいよ耳の先端のグラデーションですが、その準備としてまたマスキングをします。今度は先ほどとは逆に、耳の内側の黄色く塗った部分だけに塗料がかからないようにマスキングします。耳の縁の部分だけはグラデーションで色を付けたいので、この部分は塗料がかかるようにカッターでマスキングテープを切り取っておきます(写真32)。 |

| (写真32) | |

|

|

耳の端の部分のグラデーションは#45「セールカラー」が1、#43「ウッドブラウン」が2ぐらいの割合でベースのグラデーションを入れた後、先端を少しだけ#45「セールカラーが」1、#42マホガニーが2ぐらいの割合で吹き付けてアクセントを入れました。 (ここで訂正です11月11日付けの更新では、耳の先端のグラデーションを#42マホガニーと、#43ウッドブラウンを3対2の割合で吹いてみましたが、どうにも濃すぎてカーム様のイメージには合わなかったので、塗装し直しました。加えて、色の濃さの関係から、塗装の順番も前後しています。ご了承ください) 吹き終わったらこんな感じになりました(写真33)。よく乾燥させてから、仕上げにミスタースーパークリアのつや消しを吹き付けます。表面の艶を一定にするのと、表面保護を兼ねています。 |

| (写真33) | |

|

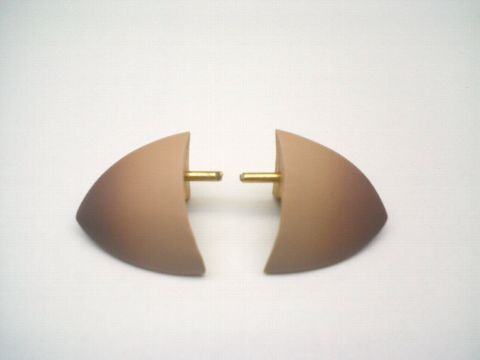

| 最後に取り付けのための真鍮線をはめ込んで、ようやく耳のできあがりです(写真34、35)。 |

| (写真34) | (写真35) | ||

|

|

|

試しにスキンヘッドに取り付けてみました。こんな感じです。わりとイメージどおりにできたと思うのですが、いかがでしょう? (写真36、37) |

| (写真36) | (写真37) | ||

|

|

|

植毛ヘッドに耳を取り付けるための下準備を行います。なお、アイペイントやヘアカットのときに邪魔になるので、耳を取り付けるのはアイペイントやヘアカットが終わった最後に行います。 植毛ヘッドをスキンヘッドと並べてみて、髪を分けて耳の取り付け位置の大体の見当を付けます(写真38)。 |

| (写真38) | |

|

| スキンヘッドにおいてやったのと同じように、タボを取り付けるための穴の位置に鉛筆で軽く印を付けます(写真39)。 |

| (写真39) | |

|

|

穴を開ける位置が決まったら、スキンヘッドでやったのと同じように冷蔵庫のフリーザーで3時間くらい冷やします。 フリーザーから出して、ピンバイスで穴を開けます。素材のソフビの弾力性で収縮することを計算に入れて、開ける穴の大きさは、タボに使用する真鍮線よりもやや大きめの穴を開けます(写真40)。 |

| (写真40) | |

|

|

穴が開いたら、耳を取り付けるのに邪魔な、ヘッド付属の耳を切り取ります(写真41)。 耳の切り取りに使用するのはアートナイフですが、このときできれば、刃は新品の切れ味のいいものに替えておいた方が上手くいきます。 |

| (写真41) | |

|

| さらに、耳を仮に当ててみて、干渉しそうな部分の髪の毛も切り落としておきます(写真42)。櫛やピンセットを使って、植毛してある束を単位として丁寧に切り取っていくと上手くいきます。なんだか髭剃りあとみたいでみっともないのですが(笑)、これ以上きれいには切除できませんでした。ニッパーとかも使ってみたのですが、なかなか根本までは上手く切断できません。下手に抜こうとすると他の植毛まで引っ張られるおそれがあるのでやめておいた方が無難でしょう。この程度の仕上がりでも完成時には髪の毛に隠れるので、問題ないと思います。 |

| (写真42) | |

|

|

この後、お湯パーマを行って、もとから髪についてるクセや、作業の際についたクセ、髪の乱れとかを除いておきます。 これにてヘッド編の基本工作は終了です。 |

トップページへ メニューへ ボディー編へ アイペイント編へ ヘアカット編へ